Uma caneta-tinteiro acorda. Não sabemos se de “sonhos intranquilos”, como Gregor Samsa, mas tarde, simplesmente. Despertando ganha uma ...

Safira: um retrato em branco e azul

Uma caneta-tinteiro acorda. Não sabemos se de “sonhos intranquilos”, como Gregor Samsa, mas tarde, simplesmente. Despertando ganha uma vida, uma personalidade e uma história.

Ora, não seria mesmo animismo a forma mais atávica de se conceber a criação? Quantos de nós, quando crianças em processo de construção de uma consciência psíquica do mundo, como pequenos demiurgos sem muito barro a dispor, não brincamos de faz-de-conta com nossos lápis, borrachas, tesouras e afins? Pois são de processos criativos que se trata o livro “Safira”, publicado originalmente em 1992, do poeta Sérgio Blank, a história girando em torno dos percalços existenciais da personagem-título.

Blank empresta à sua caneta egocêntrica um pouco de seu olhar descobridor sobre o banal para comunicar ao público infantil sua poesia, tomando-a como epicentro da construção de metáforas singelas sobre vaidade, humildade e amizade. As linhas precisas que compõe a história denunciam mais uma vez a vocação do autor para o ofício de poeta. Ainda que voltadas, no caso, para a prosa, suas palavras ganham sonoridade, sabor e, certamente, cor. Autor de cinco livros de poesia para “gente grande”, “Safira” é sua primeira incursão pelo gênero infantil. E aqui o “poeta de alma grande”, como disse Reinaldo Santos Neves, demonstra mais uma vez saber o que faz. Não por acaso, o livro chega este ano à sua sexta edição, com previsão de lançamento neste mês de outubro pela editora Formar.

Com escolhas sintáticas que se aproximam do universo frasal de uma criança em tenra idade, o texto mostra sua força. O uso consciente de orações coordenadas jocosamente objetivas, de uma adjetivação pueril como em “era uma caneta muito magra e bonita”, “ficou toda cheia” e “olhar grande” são alguns dos recursos que Sérgio utiliza como contrapartida estética de uma subjetividade infantil em formação. Já reparou como criança sempre sabe o que quer? É isto, é aquilo, ponto. E cada frase de Sérgio também. “E ficou noite.” E ponto.

As metáforas são táteis. É na consciência sensível das manchas, traços e tonalidades que Safira estende o sentido de sua existência até descobrir a palavra. Num tempo em que hegemonia é a da imagem fácil no que tange ao mercado de livros destinados à criança, onde se amontoam galinhas e florzinhas em alto-relevo, botõezinhos que fazem som e outras sandices que deixariam André Breton de cabelo pé, Blank consegue concentrar a potência da expressão no texto. Esqueçam o freak show, estamos falando de literatura aqui. E isso é brinquedo só nas mãos de quem sabe brincar.

Nesse sentido, as ilustrações de Mara Perpétua acertam justamente pelo comedimento ao não reterem a atenção do objeto-livro para si. Emulam com competência o traço deformado de quem de fato começa a descobrir as formas no papel. As figuras humanas parecem ter vindo do mesmo país que o Abaporu. Quase sempre tímidas nos cantos das páginas, têm como “cenário” constante a imensidão do branco que tanto fascina a protagonista. Blank is Blank. E azul. E um tantinho de vermelho ao final.

A própria narrativa, em respeito à sua proposta primordial, recusa a ambientação linear. Safira defronta-se com diversas personagens à medida que os concebe. Seu único movimento, em verdade, é o da descoberta.

[Por Eduardo Madeira, in Caderno Pensar - A Gazeta, 14/10/2017]

---------

© 2017 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.

---------

Qual música ecoa de linhas sobre a superfície? Não de linhas complexas: — linhas simples, como as das letras. Que quadro compõem estas...

O sobressimbolismo: linhas sobre a superfície

Qual música ecoa de linhas sobre a superfície? Não de linhas complexas: — linhas simples, como as das letras.

Que quadro compõem estas linhas desunidas, que apenas se tocam nos seus vértices? Pontos em que se interseccionam, mas não se penetram.

Toda escrita é formada de linhas sobre a superfície. As linhas podem ser cordas suspensas, como a língua inca. Ou gravadas na areia da praia.

Quem se dedica a descobrir o ritmo e a musicalidade dessas linhas sobre a superfície é. Música sem harmonia nem arranjos além da escansão greco-latina ocidental.

Quem se dedica a transformar letras em tintas espalhadas na tela branca da página e a compor cenas em quadros sem perspectiva, mas dotadas de plasticidade é.

É sobressimbolista.

Características do Sobressimbolismo

Carlos Nejar é o autor clássico, no sentido de ser estudado em classes de aula. O único 100% sobressimbolista.

Leitmotiv: Toda escrita envolve linhas sobre uma superfície.

Presente em artistas contemporâneos em que o hibridismo dos gêneros fez com que se tornassem posteriores a fronteiras.

Insatisfação com o cientificismo, com o neoliberalismo e com a destruição dos valores humanos e culturais pela globalização.

Emprego do Método do Raciocínio Obsessivo, que leva a técnica a explorar os mínimos detalhes dos caminhos estéticos que se bifurcam até o exagero inumerável de cada possibilidade. Melhor dizendo: leva tudo ao exagero dos mínimos detalhes de cada caminho estético possível.

Interesse pelo aspecto plástico, visual e musical da literatura. Sem abandonar a letra e a palavra.

Criação da literatura abstrata, não figurativa, sem compromisso com a mensagem, em que o ritmo e as imagens falam por si sós, com uma musicalidade que não chega à música e uma plasticidade que não chega às artes plásticas.

Psicologismo: foco na visão do indivíduo, no mundo interior do artista ou no dos seus personagens.

Interesse por símbolos, em que o sentido deve ser descoberto, não revelado de pronto.

Metáforas, aliterações, assonâncias, paronomásias, comparações, rimas internas, coliterações, antíteses — não barrocas, mas sobressimbolistas. Culto da forma, chegando ao hermetismo.

Hibridismo dos gêneros e das artes. As fronteiras entre gêneros e artes são anuladas: qualquer coisa é a mesma coisa. Romance = poema = conto = novela = teatro = música = artes plásticas.

Paixão pelo mistério, pela noite, pela morte e por entretons como o pôr do sol.

A liberdade só é possível no sonho, na imaginação e na fantasia.

Temperamento pessimista e crítico.

Misticismo agnóstico: volta ao espiritualismo cristão medieval.

Preocupação com o cultural, não com o natural.

Subjetividade contra a sociedade objetiva.

Preocupação com o inconsciente e com o psicológico.

Nefelibatas reclusos, andam nas nuvens e vivem em torres de cristal.

Na narrativa, o enredo e ação ficam em segundo plano. Contar uma história é importante, mas a forma é muito mais: formalismo.

Afastamento e crítica da sociedade burguesa.

Idealismo — arte pura — crença nos espíritos da razão e da narrativa — platonismo.

Tom literário, mesmo na prosa, não o coloquial.

Temas elevados ou elevação de temas vulgares até a altura em que se acha o estético.

Arte pela arte, sem interesse comercial.

Técnica típica do sobressimbolismo: a obra desmontável.

---------

© 2017 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.

---------

Oscar Gama Filho é psicólogo, poeta e crítico literário com diversas obras publicadas.(Para obter mais informações sobre o autor e outros textos de sua autoria publicados neste site, clique aqui)

Ana Cristina Siqueira não é só a mais discreta figura daquela geração que no conturbado início da década de 80, no afã de escrever, escr...

Orelha do livro Poema deitado no seu peito: um jogo de amarelinha

Ana Cristina Siqueira não é só a mais discreta figura daquela geração que no conturbado início da década de 80, no afã de escrever, escrever, tornou-se já objeto de estudos acadêmicos (apud Francisco Aurélio Ribeiro, Reinaldo Santos Neves, Anaximandro Amorim). Era uma das que mais pensava o texto como um tecido previamente elucubrado, num ofício artesanal, numa conjugação entre significado e significante.

Havia a efervescência literária, talvez eclodida pela luta reivindicatória em prol da plena liberdade de expressão. Tímida, mas logo identificada como produtora de um bem urdido texto poético, Ana Cristina não se deixou inebriar por arroubos juvenis. Antes, poemas guardara, ou os vinha burilando sigilosamente, invertendo sintaxes, substituindo aqui e ali palavras, buscando a sonoridade compatível com o seu propósito expressional. Temas por ela enfocados cedo revelavam uma visão de mundo muito além da dos jardins universitários de então: enquanto maioria bradava contra uma agonizante ditadura, luta de Cristina era toda voltada para as classes gramaticais, para as articulações sintáticas, no sigiloso conluio com subversivas palavras.

Nesse tempo, na UFES ministrava oficina literária a Prof. Deny Gomes, e de uma delas participara Ana Cristina. No Caderno Dois (in jornal A Gazeta) o irrequieto jornalista Amylton de Almeida fazia-se guru ou ácido crítico, assim odiado ou amado pelos artistas. Aliado a esses fatores, o recente parque gráfico ufesiano vazão dava a livros avalizados pela então ativa Editoria da Fundação Ceciliano Abel de Almeida. Dessa valorosa safra (Coleção Letras Capixabas), privilégio tive de anunciar, em orelha, dois daqueles oficinandos de Deny: assim o foi com Paulo Roberto Sodré (“Interiores”, poemas,1984) e com Ivan Castilho (“O Deus do Trovão”, contos,1988).

Agora Ana Cristina Siqueira, sob o título Poema Deitado ao Seu Peito, a lume boa mostra de sua arte verbal põe. Subintitula (“um jogo de amarelinha”) com aquele divertimento já folclórico, mais para meninas, que consiste em pular sobre um desenho (a giz ou a carvão) riscado no solo. Nesse aspecto, remete-nos àquele famoso livro do peruano Júlio Cortázar, pois lá tudo misturado, possibilitando alternada leitura de capítulos, saltadamente, podendo ir e vir, qual na aludida brincadeira em que alcança um céu o saltitante vencedor. Tudo ao sabor do fluxo de consciência introspectiva, no qual oscilam e brincam com a mente subjetiva do leitor. Assim o é o corpo do livro: poemas, crônicas, epístolas, narrativas ficcionais, outros indefinidos gêneros. Os poemas, em sua maioria, são os que, desde idos tempos, compunham o inédito livro A outra genuina tez, dos quais 3 já publicados na revista Letra (nº 7, FCAA-Ufes,1987).

Poetisa essencialmente lírica, se pela extensão, pela longura, possam os seus versos lembrar os caudalosos de Withman, derramados página afora, no entanto, não encontram, nesse tocante, similar em nossas Letras: cinéfila que o é, original e intrigante é a sua imagética. Lugar-comum não se o acha cá. Escritura laboriosa, de tantas reescrituras quantas pudessem conferir aquela rebuscada musicalidade bem aprazível a ouvinte apreciador dos clássicos. Não é à toa que ambas as artes(cinema e música) sejam, para ela, referências.

Estivesse no epicentro cultural(Rio-São Paulo) essa autora, por certo renderia assunto a atentos especialistas que, com olhar treinado, logo identificariam em sua tessitura o ludismo, tal o da amarelinha, capaz de , do reles chão de comuns mortais, fazer-nos saltar para um céu estético.

(Marcos Tavares, autor de Gemagem e de No escuro, armados)

[In Poema deitado no seu peito: um jogo de amarelinha. São Paulo: Scortecci, 2012.]

---------

© 2018 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.

---------

Cabotagem poética Todo poeta possui uma paisagem. Paisagens também se consolidam como nutrientes temáticos dos poemas, seres de pal...

Excertos do livro Cabotagem, Poesia - Convivência crítica

Cabotagem poética

Todo poeta possui uma paisagem. Paisagens também se consolidam como nutrientes temáticos dos poemas, seres de palavras e de sentimentos que intentam expressar a realidade em toda sua poliédrica manifestação.

Baudelaire cultiva sua paisagem poética vagando pelas ruas dispersas de Paris; Fernando Pessoa se abeira no cais do rio Tejo para observar Lisboa pelo foco das metáforas; Jorge Luís Borges cadencia o fervor de Buenos Aires nas praças e avenidas de seus versos inimitáveis; Carlos Drummond de Andrade, no iluminado relâmpago de um poema, emoldura para sempre as férreas calçadas de Itabira, e Augusto dos Anjos, na solidão de seus passos taciturnos, caminha, ao ritmo sombrio e macabro, pelas pontes históricas de Recife ou pelos canaviais noctâmbulos do velho engenho Pau d`Arco.

Cada poeta, com a sua voz. Cada voz, com o seu canto. Cada canto, com o timbre particular da verdade e da beleza de uma poesia germinal que convoca a paisagem geográfica de suas experiências vividas para o mágico retábulo do poema.

É dentro desse viés de compreensão que começo a assimilar os versos livres de um poeta como Jorge Elias Neto (1964), capixaba, na coletânea intitulada “Cabotagem”, em edição da Mondrongo, Ilhéus-Itabuna, 2016, sob regência do também poeta Gustavo Felicíssimo.

Digo “coletânea”, se penso cada poema no território isolado de sua autonomia semântica, lido um a um, assim por partes, com direito às paradas táticas para o exercício da reflexão e para a fruição individual do prazer estético.

Considerando, não obstante, o diálogo interno que se opera de texto a texto, e, aqui, tomados pelo critério simbólico da paisagem, nada me impede de afirmar que estou diante um poema único. Um “macrotexto”, para me valer da expressão de Maria Corti, centrado na captura do lugar, o lugar físico, topográfico, mas também o lugar memorável das “imagens amadas”, como diria Gaston Bachelard, disposto em mosaicos especiais que se inscrevem no plano real da recordação, portanto, na substância lírica, mas, sobretudo, na armação configurativa das virtualidades verbais do poema.

Este “Cabotagem” é uma viagem por dentro da paisagem da ilha de Vitória, movida pela corrente emocional e evocativa do eu lírico que, firmado na cadência de seus versos, percorre, texto a texto, os locais da cidade enquanto motivos poéticos, e desse reencontro, que se materializa, a princípio, no terreno concreto e objetivo, brota, na limpidez da linguagem, as imagens estéticas que fazem da paisagem uma experiência subjetiva, particular, única, intransferível, que é exatamente a experiência do poeta, daquele olhar só seu, a criar e recriar, já nos arcabouços da sensibilidade e da imaginação, uma Vitória toda sua, enfim, uma cidade que existe a partir da observação, mas que é mapeada sobretudo por aquela “fantasia ditatorial”, ou seja, fantasia criadora, a que se refere Rimbaud.

Ponta Formosa, ladeira do Sacre Coeuer, a Terceira Ponte, o Convento da Penha, o Manguezal, o Penedo de 136 metros de altura, o Cais do Hidroavião, a Capela do Carmo, o Britz Bar, o Horto, a Catedral, o Iate Clube, o Triângulo das Bermudas, o Status Motel, o Cine São Luís e o Aterro são, entre outros locais, acidentes e monumentos, os elementos que compõem a tessitura dos poemas, numa espécie de roteiro sentimental que, pela natureza mesma de sua força poética, transcende os limites convencionais dos roteiros históricos e turísticos, restritos, não raro, ao mero apelo pragmático.

Na poesia de Jorge Elias Neto, o que poderia ser apenas patrimônio artístico ou valor cultural para visitação, converte-se em sutileza reflexiva, em percepção surpreendente, em qualquer coisa de inaugural e de idiossincrático que tende a desmobilizar o olhar do leitor, redimensionando-o para outras possibilidades de sentido. Observe-se, por exemplo, o pequeno poema “Capela do Carmo”:

“Primeira hóstia

entre tantas roubadas

e um brilhante que não furtei

por temer a Deus”.

Nesta mesma direção, dentro, no entanto, de uma clave mais discursiva, no poema “70 metros”, vejamos alguns versos:

“Bom sentar aqui...

Gera um desvio do olhar;

um torcicolo súbito

diante da emanação do absurdo.

....................................................................................................

Minha mãe guardou meus cachos de anjo,

cortados,

abençoados...

Mas os anjos são lívidos

demais para serem humanos...

......................................................................................................

(A eternidade é uma metáfora que já não me ilude.)

......................................................................................................

Sacia-se a fome de ossos

dos Oceanos.

......................................................................................................

Mas, por ora,

contenha as lágrimas, leitor.

Não se trata da vida do poeta.

Por mais que insista,

a vida é mais irônica

que as palavras”.

Na verdade, nesta dicção poética, conta mais pensar acerca da paisagem, tentando captar seus meandros ocultos e suas regiões inomináveis, mais que o descrevê-la sob parâmetros de uma linearidade fotográfica. À paisagem se vincula, portanto, a certa temperatura emocional, aderindo, por sua vez, aos comandos invisíveis da memória e da imaginação, evidentemente para que o que preexiste enquanto matéria dispersa, no âmbito do estado poético, possa se transmutar em operação expressiva, em organização especial da linguagem, isto é, no poema.

Com “Cabotagem”, Jorge Elias Neto continua maturando seu ofício poético e acrescenta mais um título a sua obra, depois de “Verdes versos (2007), “Rascunhos do absurdo” (2010), “Os ossos da baleia” (2013) e “Glacial” (2014).

---------

© 2017 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.

---------

Hildeberto Barbosa Filho, autor, nasceu em 9/10/1954, na cidade de Aroeiras, Estado da Paraíba. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal da Paraíba licenciando-se também em Letras Clássicas e Vernáculas (UFPB), sendo também mestre em Literatura Brasileira, pela UFPB. Atualmente é professor de Literatura Brasileira na Universidade Federal da Paraíba. Crítico literário, escritor, poeta e jornalista.

Anotações de Oscar Gama Filho. Reinaldo Santos Neves não abriria mão de viver esteticamente nem para ser autor de um best-sell...

Match Point

|

| Anotações de Oscar Gama Filho. |

A visão de Reinaldo sobre Mictória é mais europeia, americana e noir, que brasileira. Daí a mordacidade, a aversão à mediocridade, a ausência da complacência que seria de esperar num nativo. Seu olhar britânico é que o torna capaz de capturar o genuíno. Para ele, o único noir verdadeiro é o espírito-santense, com suas nuances de romantismo neorrealista. O contraste entre seus claros solares, que empapuçam a cor, desfazendo-a, e tons escuros, primitivos e bárbaros, compõe um filme preto e branco ultrapassado pela realidade: cápsula do tempo a ser apreciada no museu raro desta obra.

Reinaldo trata de pessoas que, abandonadas por deus (e, agora, por demônios que não as suportam), metamorfoseiam-se em mitos pela mão que bate o egoísmo, a violência, a crueldade e a indiferença pelo próximo — como massa de pão — até que se convertam em arte.

O processo de escrever, para um clássico, passa necessariamente por barreiras que dificultem a facilidade criativa. Daí seu processo de pesquisa ter-lhe granjeado dois momentos em mundos que jamais conheceu: A Crônica de Malemort e Kitty aos 22. Desta vez, lança mão de fragmentos de um sonho real para compor um alegado divertissement, gênero musical que vai do ligeiro à sinfonia, passando por tons noturnos de uma atmosfera com toques policiais.

É uma tradução intersemiótica. O eidos, que constitui a essência da obra desmontável, transforma-se em qualquer forma de arte e lê-se em qualquer linguagem ou língua. Ao inventar a cor das vogais, Rimbaud executou uma tradução intersemiótica da pintura para a literatura. Se a passagem da linguagem de uma forma de arte para outra é tão impossível quanto escrever um divertissement, sua missão de artista foi realizada. O eidos está centrado no sonho parcialmente esquecido, a que se lança para recuperar o tempo perdido. Proust mostrou que é pela memória involuntária que se recupera esse tempo perdido, momento miraculoso que possibilita escutar o tão caro silêncio. E há descrições minuciosamente proustianas, como a da alvorada (p. 71-73) e (sem ter assistido a nenhum) do desfile de moda (p. 183-86). Mas é um mundo a que só teve acesso pela pesquisa na internet. Sonhar é crime em 2017, e Reinaldo é réu confesso: culpado. O futuro o absolverá. O sonho retornará apenas no epílogo do livro (p. 232-33), com o avesso do som fazendo ouvir o silêncio.

Retrata, com total verossimilhança, fixando suas características, a Geração Y: seu modo de falar (o dialeto internetês), de sentir friamente e de se expressar. O rico vocabulário inclui neologismos como ‘putamerdalmente’ (p.112) e ‘adolescentozoides’ (p.183), gírias como ‘mó sexy’ (p. 120) e ‘ficou rox’ (p.121), e construções sintáticas que reproduzem o dialeto contemporâneo. Citações cinematográficas e intertextos refletem a formação do escritor: Camões, Orwell, ‘King Kong’, ‘Cabaré’, ‘De Olhos Bem Fechados’, ‘Cinderela’...

Em Reinaldo, as metáforas tomam vida. O pedido de Lu, melhor amiga de Kitty, é literalmente atendido: “Kitty: dá ponto pra ele, e aí, quando ele achar que te ganhou, fura o olho do gato, pelamor de Deus” (p. 163). Se, na gíria, “furar o olho” é trair, Kitty o faz: na oportunidade da primeira transa, ela o deixa na mão, sem comê-la, e ainda o mata, furando seu olho com o salto alto agulha do sapato, depois de usá-lo, anteriormente, para sair nas manchetes dos jornais de Mictória, que é exatamente a união da cidade de Vitória com o mictório poluído em que a contemporaneidade a transformou.

Bruno e Kitty são personagens complexos, dinâmicos, contraditórios, dotados de primorosa construção psicológica, digna de Dostoiévski. A partir do encontro com o Relinchador (p.110), Kitty se humaniza, retira-se de um estado primitivo de amoralidade e egocentrismo para uma semi-humanidade circunstancial. Já Phil é plano, linear, paráfrase de Philip Marlowe, detetive durão criado por Raymond Chandler. Estamos diante de um virtuose: esta novela pode ser usada, por um aprendiz de prosador, como compêndio de fórmulas de realização de narrativas e falas, escalas literomusicais, ou seja, exercícios de improviso em inúmeras variações.

Se a morte é um evento constrangedor, mas imprescindível à sua proposta, a solução é embrulhá-la no mais belo papel de presente: a literatura. A questão básica da humanidade, aqui abordada, é o quanto vamos aguentar, como vamos aguentar e por que vamos aguentar.

A equação proposta por ‘Kitty’, criada a partir do sonho, tem suas consequências. Mostra, pelo princípio clássico da intemporabilidade do belo, por autoevidência, que a arte é o eidos, a essência em torno de que a realidade variante muda. O belo, a arte, é o invariante, o eixo da realidade, núcleo imutável ao redor do qual ela se fragmenta, centrifugadora existencial. A arte forma o mundo real como dom que dela vaza. O que há de belo e atemporal em Kitty é o eixo-eidos da incompreensível consciência.

E para quem deseje posições sociais ou políticas engajadas, é bom lembrar que o autor viveu num tempo de ditadura militar, terrorismo e censura federal. Descrever e ridicularizar foi a saída. Rindo, ele castigou os costumes: ridendo castigat mores. O que nossas escassas forças podem alterar? Quando os políticos agem como se a corrupção fosse um direito adquirido, a mudança é a única guerrilha ao nosso alcance. Mas a solução apenas homologa a situação. Resta saber para qual revolução micropolítica possível conformaremos nossos gestos, que não podem ser estancados nem paralisados, mesmo que aleatórios e perdidos no mundo fútil e superficial de Kitty.

Em seu romance Sueli, Reinaldo Santos Neves afirmou que a função maior do homem no mundo “é transformar-se em literatura.”

Aprendemos, então, que a maior missão de um escritor é fazer-se literatura, tornar-se literatura. Escrever bem qualquer um consegue. O diferencial é conseguir metamorfosear-se em O Escritor, transformar-se em matéria-prima de lendas, em homem santo da religião sem deus dedicada à adoração do hegeliano espírito da literatura, entronizar-se como Filho do Absoluto.

Este é o caso de Reinaldo, que saiu da vida e abandonou seu lar para dormir em bibliotecas, livrarias e estantes, tornando-se pedra fundamental da literatura brasileira.

EPÍLOGO

Kitty, a Bela Adormecida.

O Mago-mor, vândalo infiltrado entre os Reis Magos, amaldiçoou Kitty, e todos os que na obra viviam, a um sono de cem anos, porque não foi convidado à festa da beleza e do destino. Preferiu a festa do sucesso e da riqueza, e lá chapou o coco e dormiu. Perdeu o melhor batizado do mundo e acordou puto por isso. E, afinal de contas, por não estar na lista dos convidados. Mas sabia, como Mago, que seu talento na magia encantava a todos e, por si só, o admitiria em qualquer recinto. Todos gostam de show de mágicas.

O Mago-padrinho, contudo, figura mais esperada no evento, chegou atrasado, como sempre, e não tinha dado seu presente. Nem levado. Esqueceu. A única saída residia em cumprir seu destino na linha do tempo, a que nada escapa.

Aí o Mago-padrinho concedeu sua bênção a Kitty, transformando seu sono de esquecimento. O encanto seria quebrado quando um poeta recluso, solitário e verdadeiro e sincero beijasse a beleza que do livro emana. Seria tarde demais, porque o vestibular da UFES, em que foi adotado, em 2008, já se foi, mas Kitty acordaria e viveria para sempre nas estantes de livrarias.

Kitty dormiu por mais de uma década: este ensaio foi escrito entre 2006 e 2017, em marginália, nas páginas do próprio livro, ou em pedaços de papel avulsos, com garranchos incompreensíveis em que eu insistia em ver ideogramas autoexpressivos, não um texto com início, meio e fim. Em homenagem aos 70 anos de Reinaldo, concluí o caso. Tirem suas conclusões por si mesmos, pois nem sempre o mordomo é o culpado, mesmo sendo anglo-capixaba seu senso de humor.

Enfim ressuscitei e beijei a pátina de sua página de rosto, tencionando resolver esta longa história de amor, ou, ao menos, captar seu satori, a iluminação possível em um ambiente noir, e que por isso forneceria presença à alma de Kitty, que, sem ela, continuaria perdida no limbo onírico.

© 2017 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.

---------

Oscar Gama Filho é psicólogo, poeta e crítico literário com diversas obras publicadas.(Para obter mais informações sobre o autor e outros textos de sua autoria publicados neste site, clique aqui)

Perdoai-me, leitores, falar sobre minha obra. Mas é o de que mais conheço. A Nuvem sorriu. E era um sorriso inexprimível como o da Mona Lis...

A metamorfose

Perdoai-me, leitores, falar sobre minha obra. Mas é o de que mais conheço. A Nuvem sorriu. E era um sorriso inexprimível como o da Mona Lisa, de Da Vinci. Ainda que defenda tese de que o sorriso não se imita, imita-se o grito. Mas ao tratar de mim, trata de um Outro (dizem que seria a própria Nuvem – mas não aceito porque ela é uma pessoa, com vida independente, advinda das regiões sidéreas).

Mas falarei, sim, de livros de poesia e ficção, que escrevi, onde já aparece a metamorfose.

Afirma um excelente crítico, Oscar Gama Filho, que é um novo estilo, o sobressimbolismo. Mas não se escreve para inovar, escreve-se porque “ ninguém nos escuta”, ou porque as palavras se encantam em mim e não sei expressar diferente do que faço. E expresso às vezes o que não quero, mas se impõe. Em O Campeador e o Vento (1966), já existe a metamorfose. Da morte do lavrador, surge o campeador e vai executar o novo tempo (tese, antítese e síntese), nos Viventes (agora em 3ª edição), a poesia se transforma em ficção e essa, em poema.

Na criação de romances, desde Rio Pampa, O Moinho das Tribulações (2000), A Negra Labareda Alegria, o mais recente, A Vida Secreta dos Gabirus, editado pela Record e o volume no prelo, O feroz círculo do homem, até os dois inéditos, O cavalo humano e Os Degraus do Arco-Íris, há um aprofundamento do tema da metaforfose, essa mesma que vem de Ovídio e passa por Swift, Kafka, Bruno Schultz, Joyce, Guimarães Rosa (Riobaldo: rio cansado; Diadorim: dia-do-fim, homem guerreiro que esconde uma bela mulher revelada na morte). Diferente, porém de Kafka e Schultz que transformaram um ser humano em inseto e não há volta, eu criei a possível volta pela palavra, de uma natureza à outra e até o retorno.

Vou atrás, dentro de meus limites, das pegadas que se inventam – não do caos, mas do abismo. E vi que Letícia fitava longe, mais longe. Porque o humano é interminável. E a metamorfose é das palavras que se movem em outras e outras, até virarem seres vivos. E tão vivos, por mudarem para outras formas de existência. O que gera tal metamorfose é o corpo por dentro da alma. E apenas conto o que as palavras me contaram. E a Nuvem é um tudo indestrutível.

© 2017 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.

---------

Carlos Nejar (Luís Carlos Verzoni Nejar), nasceu em Porto Alegre, RS, em 1939. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-RS. É poeta, ficcionista, tradutor e crítico literário brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Filosofia. Estabeleceu residência em Vila Velha, ES, por vários anos, mudando-se depois para o Rio de Janeiro. (Para obter mais informações sobre o autor e outros textos de sua autoria publicados neste site, clique aqui)

1- A Revolução pela Palavra A Vida Secreta dos Gabirus (Record, 2014), de Carlos Nejar, é devorada sem respirar pelo leitor, graças a...

Oscar Gama Filho: As Metamorfoses do Homem

1- A Revolução pela Palavra

A Vida Secreta dos Gabirus (Record, 2014), de Carlos Nejar, é devorada sem respirar pelo leitor, graças ao encanto que concedeu um só parágrafo a cada capítulo. Ou à transformação do romance em uma história sem fim nem começo, mérito de certa espécie de gerúndio temporal que une passado e futuro no presente contínuo que estamos vivenciando desde que Fukuyama decretou o fim da História. Ilustrando essa tese, Nejar criou um brilhante oxímoro barroco: o que não acontece, de fato, no presente, na verdade já aconteceu e continuará acontecendo (p. 9).

É o retrato do tempo divino que se instala na obra, pois Deus é o alfa e o ômega, só Ele contém o real, a soma de todos os momentos ocorridos justapostos e no seu princípio está seu fim, como queria Eliot.

As imagens, alegorias, metáforas, aforismos e manipulações sobressimbolistas da realidade inundam todas as frases, deixando o leitor sem fôlego, como se estivesse diante de um filme em clipes rápidos, característicos do cinema moderno. Explico: os filmes antigos eram lentos, possuíam uma ação vagarosa. O cinema contemporâneo acolheu, em sua teoria eisensteiniana da montagem, a linguagem de clipes dos anúncios publicitários. Qualquer cena é completa e se constitui em uma surpresa sensorial, tal como cada frase de A Vida Secreta dos Gabirus, pois carrega em si imagens (no sentido literocinematográfico) eletrizantes, comoventes, surpreendentes,condensadas, que prendem a leitura à maneira de um filme-romance. Qualquer oração tem sua beleza em si e explode na cara do leitor em imagens inusitadas típicas do cinema contemporâneo.

Um exemplo claro é o nome da cidade em que se passa a ação, Assombro, que também é uma mulher encarnada na forma mais radical de metáfora, a alegoria. Em Carta aos Loucos Nejar também havia recorrido ao nome Assombro para chamar esse ser híbrido que não é menos cidade que mulher. Na Vida Secreta dos Gabirus assim ele a descreve:

“uma cidade com cabelos adornados de lady, vergéis em sua pele e ruas de polida pedra”(p.31).

Os aforismos de Nejar deixam sua marca de fora a fora. Mas, graças ao Livro das Vidências (p 67-104), ganham o primeiro lugar em qualquer desfile carnavalesco de livros que metamorfoseiam a literatura à moda de gabirus que se transformam em homens e vice-versa. Seus aforismos, capazes de explicar o impossível, emergem da fôrma de respostas e perguntas feitas em sua vulcânica, insaciável, escatológica e metafísica preocupação com a essência, com o fim e com os princípios do existente, do invisível e do inacreditável.

A História escrita, até agora, tem sido a narrativa da vitória da classe dominante e dos homens de sucesso. A Vida Secreta dos Gabirus é a história que não foi contada, é a história da classe dominada, dos gabirus, e prega a revolução pela palavra em seu duplo sentido. No de palavra literária e no de Palavra enquanto sinônimo de Bíblia. E de fato o Messias foi esperado como um salvador, como um líder revolucionário que traria paz à terra.

Uma explicação: gabiru é uma raça de híbridos homens-ratos que devoram livros e vivem à margem de Assombro, em seus arredores. Mas essa é uma das falsas pistas lançadas por Nejar, ratoeiras para capturar leitores em busca do fácil.

Sem nenhuma referência a Kafka, mas talvez como seu complemento, o romance ensina, contudo, que qualquer pessoa pode se metamorfosear em gabiru, por força de sua opção pela barbárie, e qualquer gabiru de nascença, como Pompílio Salerno, pode se transformar em gente pela escolha da palavra certa.

A mulher de Pompílio, Cláudia, foi decalcada na eterna esposa e musa do romancista, Elza dos Pássaros. Da mesma forma, o protótipo dos gabirus é o próprio Nejar, que devorava livros em sua juventude, pois cortava as páginas de suas obras preferidas e carregava-as por toda parte, alimentando-se delas por meio de sua leitura em ônibus e bondes. Assim, Nejar foi o primeiro gabiru a se tornar homem por meio da revolução da palavra literobíblica. E a vida secreta do gabiru é a do homem platonicamente ideal e bom que existe dentro dele. Consequentemente, a vida secreta do homem é a do rato que mora em sua alma e pode devorá-lo se o permitir, animalizando-o no mau sentido.

O corpo de Nejar parece ser apenas o cavalo em que o escritor se incorporou e a que a entidade estética não dá muita atenção, não lhe permitindo tomar cuidado algum com sua saúde ou com seu aspecto físico. A monástica ascese de seu corpo serve somente para cumprir o destino de escrever a sua obra literária. Mas essa máquina de escrever ambulante possui alma e gênio.

Vivendo em um jogo de palavras, enquanto elas existirem, Nejar estará vivo, pois elas o sustentam, assim como à humanidade em metamorfose.

2- A Subdivisão Prismática da Ideia

A invulgar estrutura do romance não é a do romance clássico, ou não a renovaria, tanto pela evasão de uma fórmula exausta quanto de uma simultânea aproximação de novelas de suspense — H. G. Wells— e dos primeiros romances medievais em versos, poemas épicos como Orlando Furioso e A Demanda do Santo Graal. Como ilustra Nejar:

@

“Dirão alguns que a arte da evasão é a inexistência de ossatura de um romance, por não se darem conta de que a ossatura é a evasão. E, ao mudarmos o tempo que andava em ruínas, vai-se tornando jovem. Porque o estilo é enxergar o que está detrás das palavras, para que elas nos alcancem ver melhor. Não é Wells que adverte que as novelas de antecipação se livram muito pouco do mundo que cerca o autor, por poderosa que seja sua imaginação?” (p.26)

A Vida secreta dos Gabirus só pode ser lida por meio da chave decifradora criada por Mallarmé e lançada em Un Coup de Dés Jamais n’Abolira Le Hasard — a subdivisão prismática da ideia. O brilhante conceito, entretanto, jamais foi executado como estrutura de romance, pois é lógico, rígido, e não permite excessos: cada cristal vai refratar a luz e produzir algo diferente, outra ideia, outro texto-cristal edipicamente diferente de seu pai, apesar de ser uma continuação sua. Não é uma obra aberta nem um romance desmontável, como preconizava Umberto Eco. As pérolas só se tornam colar quando estão reunidas.

Qualquer texto é capaz de gerar novos personagens de que nascem vários outros acontecimentos que assim se bifurcam, à Borges, referindo-se aos caminhos que se abrem para o ser enquanto escolhas existenciais: as nossas escolhas nos produzem.

O mesmo fenômeno ocorre em cada um dos condensados parágrafos de Nejar, que fornecem material, eventos e personagens suficientes para a produção de outros romances mais ou menos intercambiáveis no seu conjunto e totalmente independentes entre si. Nejar larga pérolas em sementes que não colhe e de onde outros livros poderiam nascer, se suas histórias e figuras singulares não fossem cortadas pelas Parcas mãos de Carlos, que tecem, cruzam ou cortam o fio do destino e deixam pelo caminho o texto-tecido-mãe-de-que- muitos-que-seriam-capazes-de-nascer-dele.

Ou seja, o livro é seminal. Cada prisma se subdivide em outro que se subdivide em outro — e todos são doadores potenciais de sêmen capazes de produzir outros romances ou contos ou...

Um exemplo é o da espada cravada no centro de Assombro (p. 30-1) — quem a arrancasse seria o seu senhor — a lança também retirada do solo no duelo entre Uzias e Pompílio pela chefia dos gabirus (p. 121) e o encontro entre Lancelot e Guinevere (p. 35). É claro o intertexto com o Rei Artur e a Távola Redonda, mas os eventos não se tocam, não se entrecruzam, apesar da mesma origem.

Para um romancista clássico, não aproveitar bons personagens, como Lancelot e Guinevere, nem ligá-los à espada na praça seria um erro na estrutura do romance. A ordem era não deixar nenhuma ponta solta. Mas, quando o erro se repete 100 vezes, é um estilo revolucionário que se revela: o sobressimbolismo de Carlos Nejar. Parece mesmo seguir a ordem de Picasso, que afirmou que o grande problema da arte do século XX é que todos os defeitos foram usados como estilo. Bem, estamos no século XXI, e o impossível acontece.

Seguindo a tendência contemporânea ao hibridismo dos gêneros, Nejar retorna ao passado indo além dele e cria um novo estilo, que poderia ser chamado precipitadamente, apressadamente, de surrealismo mágico. Como alça voo da realidade até tocar o sonho, mas não perde a coerência nem a lógica, prefiro chamá-lo de sobressimbolismo (veja o apêndice). O gênero literário é o humano (p. 26), de onde brotou esse novo rebento, híbrido, mas não transgênico. E totalmente orgânico no sentido de que indiscutivelmente é um órgão do corpo literário.

Assim, incorpora a habilidade de destruir para reconstruir de Joyce e de Guimarães Rosa, com quem passa a compor — cada um deles à sua maneira— a santíssima trindade do romance.

É um romance visível se o leitor usar como óculos a chave da estrutura de evasão controlada: a subdivisão prismática da ideia.

3- Falsa Terceira Pessoa e Falsas Pistas

Nejar emprega a falsa 3ª pessoa, como advogava Autran Dourado em Uma Poética de Romance: Matéria de Carpintaria — em que o autor pensa (ou escreve o original) na 1ª pessoa mas transpõe o tempo verbal do texto para a 3ª. Ganha em proximidade, em psicologia do personagem e em envolvimento emocional.

Sim, pois o narrador é Pompílio, que se entrega quando confessa:

“E apenas sou uma vírgula no tronco do texto, que por vezes me expulsa ou interroga — pensava.” (p. 17-18).

A narrativa passa da terceira pessoa para a primeira, sem limite algum, na p. 23, e continua assim, abrindo o capítulo segundo, em que Pompílio assume o papel de narrador, do escritor Nejar que conta sua própria história:

“Há coisas que ainda não relatei ao meu amigo Raimundo Facó. E por que adiantar-me? Sou eu que registro tais fatos, porque ninguém sabe melhor de mim que eu.” (p.24)

De fato, A Vida Secreta dos Gabirus se assemelha a palimpsestos legítimos que desafiam o leitor a se lançar em busca da escrita original, da essência do croqui riscado no papel que o ameaça: “decifra-me ou te devoro”. A pergunta vem da esfinge ou do gabiru? Qual hibridismo, qual metamorfose se impõe agora?

Resposta: é um romance de suspense, em que dá falsas pistas ao leitor. E o adverte, puxando suas orelhas de Midas, para o ajudar a transformar tudo que lê em ouro:

“Entretanto, se o leitor parou de se acampar na pesquisa, exigindo comida posta na boca, banalidades ou livros de autoajuda (que nem a si ajudam), o brilho lapidar, interplanetário, das palavras não o vai atingir, ao não crer que a inteligência se torne faculdade coletiva.” (p.20)

Segue uma falsa pista do autor quem acreditar que Pompílio de fato roía livros com a boca. Nejar explica que ele era banguela. Portanto seus olhos é que mastigavam pela leitura voraz:

“(...) e era de vazios contados a dedo. Sem dentes. Nem os olhos se apresentavam, dentuços — ele viu.” (p. 13)

Pompílio, como fazia Nejar em sua juventude, estraga os volumes, manuseando-os até se desfazerem. E a verdade, caro Watson, é que ratos não degustam livros nem os memorizam quando os comem. Homens é que o fazem:

“E Pompílio aventou, num átimo: o livro é vingança contra o esquecimento. E digeri-los é se alimentar de memória.” (p.17)

E repito: a verdade, caro Watson, é que Nejar criou uma belíssima sinestesia, que une impressões de sentidos diferentes como fez o simbolista Baudelaire em seu soneto Correspondances. Nejar retoma a sensorialidade e o subjetivismo, renovando-os pelo sobressimbolismo que inaugura.

Mas é uma nova sinestesia. Ele criou uma nova figura de harmonia sua, que nomearei de sinestesia complementar, com alto teor de sobresssimbolismo. Dirão meus críticos que não dei um exemplo adequado de sinestesia, pois o que relato como sinestesia é uma metáfora. Um gabiru mastigar livros com os olhos é uma metáfora. Mesmo sendo a sinestesia uma forma de metáfora, tenho de incluir, complementarmente, a informação de que eles mastigavam livros com os olhos e que eles tinham sabor:

"Quando, certa vez, mastigou o papel e os vocábulos de As confissões, de Agostinho, eram de outro gosto ressabiado: o de ostras e frutos do mar. (...) E os instantes com que mastigara Laços de família, de Clarice, na epifania, eram uvas cortadas de um vinhedo. Saberes e sabores são indiscutíveis." (p. 123)

O fato é que a sinestesia cruza duas sensações diferentes e que mastigar apenas não é algo necessariamente olfativo ou gustativo. É a complementaridade do mastigar com sensações ao longo do livro que permite chamá-la de sinestesia complementar, pois só podemos tomar conhecimento das percepções diferentes usufruídas pelos gabirus, ao degustarem diversos livros, se percebermos a existência do cruzamento que as caracteriza como tais, gerador de uma nova estrutura em que uma se une à outra em comunhão: os gabirus mastigam com os olhos (visão) e sentem gosto (paladar) de frutos do mar ou de uvas. Veem o gosto e o cheiro. Trata-se de uma visão degustativa, de uma gastronomia pantugruélica dos livros, à moda de vinhos e comidas. Um dado de origem semântica permite a compreensão da imagem.

Carlos confirmou minha tese em conversa comigo. De fato, ele afirmou que se autocaracteriza pela existência da técnica da “Imagem Eidética”, varando sua obra de fora a fora. Desde há muito tempo, Nejar a definiu e a vem definindo como uma imagem “que continua na outra imagem que continua na outra imagem que continua na outra imagem na outra imagem e assim vai infinitamente”. Ao final, formam um conjunto, um bloco associativo de imagens em subdivisão prismática das imagens.

Levando à frente sua própria herança de continuidade de imagens em que metáforas se contradizem complementarmente e de forma dialética, gabirus se tornam homens e homens se tornam gabirus pela sua livre escolha, em mais uma outra criação sua: a metáfora complementar dialética.

Acordo, assombrado, da conversa com Nejar e me lembro que a sinestesia é uma das formas de metáfora.

E recordo que a sinestesia tem sido vista pela neurociência como o processo pelo qual são criadas não só as artes, mas também as ciências e a possibilidade da evolução humana — desde a pré-história. Cada novo evento é encaminhado por sinapses neuronais que se interligam a todas as outras partes do cérebro, como os círculos dentro de círculos a que se referia Dante. Não, Dante, não é o amor que move o Sol e as estrelas e funda o humano. A sinestesia é que permite a sensação do amor e a criação da linguagem e da raça humana a partir da formação de um todo que é mais do que a mera soma das partes que se interligam sinestesicamente. Sim, qualquer pensamento humano se forma com base nela.

A Vida Secreta dos Gabirus aponta para o bem e o mal que estão ocultos dentro do homem, transformando pecadores em santos e santos em criminosos. A proposta de Nejar é que a raça humana some suas diferenças, apurando-as pela palavra. Se alguém se isola em si mesmo, renegando o que há de desigual no outro, só terá a si mesmo como resultado da seguinte equação: quanto maior o grau de intimidade em um relacionamento, maior o número de problemas. Porém problemas não foram feitos para serem resolvidos, mas sim para que as pessoas cresçam na sua resolução. Se as soluções forem superiores aos problemas que as originaram, a relação vale a pena.

Se Pompílio soma sua cabeça à de Raimundo Facó, ambos crescem, pela compreensão mútua, e passam a ter duas cabeças: a do homem (representando o consciente) e a do animal (que significa o inconsciente). O resultado será o misto de equilíbrio e harmonia que deve cimentar as contradições inerentes a qualquer pessoa.

A sinestesia, alicerce do livro, é classificada como uma figura de harmonia pela teoria literária. Não é por acaso que Nejar a escolheu para alicerce da obra com que luta pela harmonia entre os homens. Com ela, A Vida Secreta dos Gabirus conseguiu revolucionar o mundo pelas palavras e criar um novo estilo de época: o sobressimbolismo.

O Sobressimbolismo de Carlos Nejar

Linhas Sobre a Superfície

Qual música ecoa de linhas sobre a superfície? Não de linhas complexas: — linhas simples, como as das letras.

Que quadro compõem essas linhas desunidas, que apenas se tocam nos seus vértices? Pontos em que se interseccionam, mas não se penetram.

Toda escrita é formada de linhas sobre a superfície. As linhas podem ser cordas suspensas, como a língua inca. Ou gravadas na areia da praia.

Quem se dedica a descobrir o ritmo e a musicalidade dessas linhas sobre a superfície é. Música sem harmonia nem arranjos além da escansão greco-latina ocidental.

Quem se dedica a transformar letras em tintas espalhadas na tela branca da página e a compor cenas em quadros sem perspectiva, mas dotadas de plasticidade é.

É sobressimbolista.

Este estilo de época apresenta Carlos Nejar como seu autor clássico, no sentido de modelo a ser estudado em classes de aula. O único 100% sobressimbolista.

Características do Sobressimbolismo

Leitmotiv: Toda escrita envolve linhas sobre uma superfície.

Presente em artistas contemporâneos em que o hibridismo dos gêneros fez com que se tornassem posteriores a fronteiras.

A obra híbrida e desmontável é típica do sobressimbolismo.

Insatisfação com o cientificismo, com o neoliberalismo e com a destruição dos valores humanos e culturais pela globalização.

Emprego do Método do Delírio da Razão Criadora, que leva a técnica a esgotar os mínimos detalhes dos caminhos estéticos, por ele bifurcados até o cruzamento inumerável de cada possibilidade.

Interesse pelo aspecto plástico, visual e musical da literatura. Sem abandonar a letra e a palavra.

Criação da literatura mítica, não figurativa, mas comprometida com a mensagem e dotada de uma cosmogonia própria.

Propõe uma épica do futuro, em que a ação pertence a um mundo que está sendo inventado e criado por ele.

Visionário e profético, sua criação o santifica enquanto luta contra o mal. Quer eliminá-lo com a arte, pois a sua existência conspurca a dele. O mal o adoece, seja doença de origem física, psíquica, espiritual ou estética. Por isso se lança contra o adversário, contra o feio, contra a dor, contra a injustiça e contra a angústia.

Assim, enxerga o homem como responsável pela mudança da história para melhor.

O ritmo e as imagens de Nejar falam por si sós, alcançando uma musicalidade que não chega à música e uma plasticidade que não chega às artes plásticas.

O ritmo é sua maior preocupação, esteja ele no papel de poeta, de romancista, de dramaturgo ou de crítico.

Poeta, romancista, dramaturgo e crítico em mesmas dosagens.

Para ele, escrever é falar imagens. Faz falar as imagens mesmo dentro da prosa. Não abomina a história, mas sua épica de imagens é que vai desenvolver o enredo até o mito se tornar história.

Psicologismo: foco na visão do indivíduo, no mundo interior do artista ou no dos seus personagens.

Interesse por símbolos, em que o sentido deve ser descoberto, não revelado de pronto. Trabalha com metáforas arquetípicas do inconsciente, como é o caso de Memórias do Porão e de O Túnel Perfeito.

Sua obra é uma enciclopédia que reúne os mais variados recursos usados por escritores desde Homero: suas metáforas, aliterações, assonâncias, paronomásias, metonímias, comparações, rimas internas, sinestesias, antíteses — e inúmeras outras — tocam o barroco sem deixar o sobressimbolismo.

Culto da forma sem se preocupar com a clareza, mas sim com a claridade, de que é sedento.

Hibridismo dos gêneros e das artes. As fronteiras entre gêneros e artes são anuladas: qualquer coisa é a mesma coisa e deságua na literatura. Romance = poema = conto = novela = teatro = música = artes plásticas.

Paixão pelo mistério, pela noite, pela origem e pelo fim de todas as coisas.

A liberdade só é possível no sonho, na imaginação e na fantasia. Inventor de palavras, brinca com elas feito criança, divertindo-se enquanto cria.

Sua preocupação com a essência o tornou um especialista em aforismos capazes de explicar o impossível.

Temperamento utópico e crítico.

Misticismo agnóstico: volta ao espiritualismo cristão medieval, no sentido de que o Deus é vivo. Senti-lo é uma experiência para a qual destinar a vida não é muito e pela qual a compreensão é inapreensível. O Deus vivo é o objeto do desejo humano porque existe o Lugar Simbólico de Deus, um lugar psíquico criado pela crença humana em algum tipo de entidade divina por milhares de anos.

O Lugar Simbólico de Deus pode ser ocupado por dinheiro, sexo, política, drogas, poder — por qualquer coisa, mas pertence primariamente a Deus, e, por isso, crer em algo é inevitável para o homem. Até a crença no vazio o constrói como homem. Mas crer no amor parece a melhor escolha, já que ele é mais importante do que a fé ou a esperança, segundo Paulo em Coríntios.

Preocupação com o cultural propriamente dito e com o cultural no natural e na natureza.

Subjetividade contra a sociedade objetiva.

Preocupação com o inconsciente e com o psicológico.

Nefelibata recluso, anda nas nuvens e se aprisiona em torres de cristal de que suas palavras o libertam.

Na narrativa, o enredo e ação ficam em segundo plano. Contar uma história é importante, mas o conteúdo e a forma são muito mais.

Afastamento e crítica da sociedade burguesa.

Idealismo — arte pura — crença nos espíritos da razão e da escrita.

Tom literário, mesmo na prosa, não o banal.

Temas elevados ou elevação de temas vulgares até a altura em que se acha o estético

Arte pela arte, sem interesse comercial.

Prevenção contra rimas fáceis e adjetivos que chegam com facilidade, mas são ladrões que mendigam em busca de sua luz própria. Com gentileza ele os afasta da soleira da porta em que reside sua arte.

Não procura rimas. As rimas o procuram. Devem ser dosadas, em entretons, pelo espírito suave que rege a assonância das rimas toantes.

Emprega adjetivos proparoxítonos tentando substantivar o texto. O verbo fornece a ação; e o substantivo, a coisa, a matéria. O adjetivo é um tempero raro que deve ser usado para colorir o texto sem empanar os outros ingredientes.

O núcleo da sua criação é resistente. Seguindo o conselho de Pound, ele testa as suas palavras e lança mão apenas das que funcionam. Escolhe as que lhe apresentam a garantia de que funcionarão pela eternidade.

O Homem nos Ratos

Nós somos os homens de ratos,

Nós somos os homens nos ratos.

Nosso corpo não é nosso corpo,

Mas sim um acaso de roedores

que se reúnem em forma humana por pouco.

Nosso corpo não é nosso corpo

e nossos olhos não podem ver o terror

nos que trazem pedaços de nossa figura

contidos em seu interior:

Somos os que comeram ratos antes de serem concebidos,

Os que se alimentaram de ratos, não de maternos líquidos,

Os que extraíram sua força de ratos,

Os que na origem da própria carne

não encontram mais que carne de ratos digerida,

Os que possuem nos ossos, na força e na carne

carne de ratos — transubstanciada

em ratos porque sua concepção se originou

de um desejo dos ratos

que em nossas fotos de criança foram os retratados

e que permaneceram os mesmos

enquanto nosso fraterno eu original,

Crescendo, sumia.

Assim reunidos em grandes corporações,

Roedores sendo cabeça, tronco e membros,

Um susto nos desfaz soltos pelo departamento

e nossos sentimentos convulsionados

extinguem os poucos pedaços ainda humanos

enquanto completamos nossa evolução para ratos.

Nós terminamos aos pedaços enquanto existimos.

Achamos que vivemos, mesmo perdendo pedaços para os vivos,

E nos apegamos à certeza de termos rapidamente existido

como ilusão de ótica que cresce mais do que os nascidos.

Despojados de hinos de fé no trabalho,

Somos animais precisos em um mundo falho

que ninguém conhece, medrosos,

A carícia e o risco nas superfícies dos olhos.

Com os buracos do corpo sendo morada de ratos,

Deveríamos eliminá-los:

— Mas como, sem eliminar também os buracos?

Com o corpo infestado de ratos,

Deveríamos eliminá-los, como ao ânus, à vagina e ao falo?

Com o corpo infestado de ratos

de onde nascemos por acaso,

Todos em seus buracos medrosos e não planejados,

Todos enterrados em nossos buracos

buracos com olhos de ratos,

Que piscam e pulam como dados

programados para o computador errado,

Com o corpo nascido várias vezes

por uma breve coincidência de ratos

reunidos em Congresso Nacional pela privatização do Estado,

Temos de aproveitá-los vezes e vezes

até que aceitemos que lado a lado com a comida — de ratos —

repousem — de ratos — as fezes.

Somos homens formados por ratos cada vez mais.

Quando elevamos os olhos para os velhos ideais

é como se não olhássemos,

Por não poder qualquer imagem da luz atingir uma pele secreta,

E o que acontece é apenas uma caminhada de ratos — como flecha —

que por acaso indica uma meta.

---------

© 2017 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.

---------

Oscar Gama Filho é psicólogo, poeta e crítico literário com diversas obras publicadas.(Para obter mais informações sobre o autor e outros textos de sua autoria publicados neste site, clique aqui)

Ignorando que está no presente, Carlos Nejar escreveu Matusalém de Flores como uma máquina do tempo total — capaz de inventar uma época in...

Oscar Gama Filho: A invenção do tempo

Ignorando que está no presente, Carlos Nejar escreveu Matusalém de Flores como uma máquina do tempo total — capaz de inventar uma época inexistente — que o levou diretamente às origens do romance. Pelo dom da ubiquidade, todas as frases de seu genial texto datam simultaneamente da novela cavaleiresca medieval Dom Quixote, da Bíblia, do romanceiro medieval em versos e do amanhã. Do hoje, não.

Com mestria, o autor se valeu do arquétipo junguiano do Dom Quixote, de Cervantes, e empregou essa fôrma para narrar as aventuras de Noe Matusalém em um contexto vanguardista e visionário.

Surpreendentemente, se o vemos por um lado, Matusalém de Flores, lançado pela Boitempo, na verdade é uma novela. Visto de outro ângulo, é um romance em estado nascente. Nejar encontrou o elo perdido, a primeira novela pré-romance brasileira, de onde o romance surgiria, se pudesse, mas que ainda não nasceu na era que ele descobriu. E esclareço: o Brasil, nascido no barroco, não produziu livros na Idade Média que não possuiu. E sempre é bom lembrar que a ação transcorre em um imperceptível século XXI.

Carlos escreveu de dentro de uma Idade Média virtual, recriando-a segundo a lei de Sam Peckinpah: “Se a lenda é melhor do que a realidade, imprima-se a lenda e esqueçamos a história.”

Ajudou-o nessa tarefa seu personagem Noe Matusalém, que sobrevive desde sempre, ao contrário do Matusalém bíblico, falecido aos 969 anos. Por encanto, talvez por licença poética, prendeu o tempo em uma garrafa de símbolos sem espaço, pois — diz o personagem —não há tempo sem espaço. Assim, conseguiu não envelhecer e pôde dar sequência às suas façanhas na cidade de Pedra das Flores, juntamente com sua amada Lídia — leia-se Dulcineia — e na companhia de seu fiel cão Crisóstomo — leia-se Sancho Pança. Entenda-se que o arquétipo em que foi inspirado o animal é extensivo, segundo o autor, também às cadelas Baleia, criada por Graciliano Ramos em Vidas Secas, à Mila, que acompanhou Carlos Heitor Cony, e à fiel Lelé, companheira amada de Nejar durante quatorze anos. Naturalmente, Pedra das Flores fica em algum lugar do Pampa, que é a medida de todas as coisas. Pelo menos para sua cosmogonia.

Dos que foram aprisionados em sua garrafa, o principal símbolo é a palavra. Se Matusalém não morre é porque tem a palavra. Sobreviverá enquanto existirem as palavras. Qualquer homem vive pelo tempo de suas palavras. As palavras o sustentam mais do que suas carnes. Matusalém não encanece porque virou literatura. Que é a missão de todos nós. Fazer-se literatura, tornar-se literatura. Ficou encantado, e o seu encanto subsistirá enquanto houver humanidade. Seu espírito subsistirá porque foi protagonista de um romance completamente original, e suas aventuras heroicas lhe concedem graça e humanidade. E viverá sempre enquanto houver lembrança, tal qual o Quixote.

O corpo de Noe Matusalém parece ser apenas o cavalo em que o personagem se incorporou e a que a entidade estética não dá muita atenção, não lhe permitindo tomar cuidado algum com sua saúde ou com seu aspecto físico, nem ao menos envelhecer. A monástica ascese de sua triste figura serve somente para cumprir o destino literário. Vivendo em um jogo de palavras, enquanto elas existirem ele estará vivo, pois elas o sustentam. Noe Matusalém é tão ocupado que não tem tempo para envelhecer.

As imagens, alegorias, metáforas, aforismos e manipulações da realidade inundam todas as frases, deixando o leitor sem fôlego, como se estivesse diante de um filme em clips rápidos, característicos do cinema moderno. Explico: os filmes antigos eram lentos, possuíam uma ação vagarosa. O cinema contemporâneo acolheu, em sua teoria eisensteiniana da montagem, a linguagem de clips dos anúncios publicitários. Qualquer cena é completa e se constitui em uma surpresa sensorial, tal como cada frase de Matusalém de Flores, pois carrega em si imagens — no sentido literocinematográfico — eletrizantes, comoventes, surpreendentes, condensadas, que prendem a leitura à maneira de um filme-romance. Qualquer oração tem sua beleza em si e explode na cara do leitor em imagens inusitadas típicas do cinema contemporâneo.

Nejar emprega a falsa 3ª pessoa, como advogava Autran Dourado em Uma Poética de Romance: Matéria de Carpintaria — em que o autor pensa (ou escreve o original) na 1ª pessoa mas transpõe o tempo verbal do texto para a 3ª. Ganha em proximidade, em psicologia do personagem e em envolvimento emocional.

Se é possível tocar no cerne de um romance sem espaço nem tempo, eu diria que o romance dá um xeque-mate na física por meio do inédito que sua literatura propõe. Reproduzindo o cenário anterior ao big-bang, extinguiu o espaço e assim apagou o tempo. Sua originalidade consiste na subversão dos códigos e padrões estéticos dominantes em sua época. Ela fornece a cada criação a propriedade de se localizar simultaneamente em sua era e em um outro lugar, em um outro momento que ainda não existe, situado no futuro de um dos novos modos de vida que são propostos por ela.

A intuição de Nejar é um sentimento tão puro que chega a ser uma antecipação da infância. Presente na nossa constituição inicial, nós a perdemos lentamente à medida que, por defesa, nos fechamos. Um recém-nascido, cheio de intuição, não precisa de antecipar a infância, pois a experiencia. Matusalém de Flores é a chance oferecida ao leitor para que ele se abra continuamente para o novo que já nos é mais do que o antigo que fomos. E que a intuição traz, nos devolvendo, por meio deste romance, ao original de que agora somos feitos.

---------

© 2017 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.

---------

Oscar Gama Filho é psicólogo, poeta e crítico literário com diversas obras publicadas.(Para obter mais informações sobre o autor e outros textos de sua autoria publicados neste site, clique aqui)

Sempre que se começa a leitura de um livro de Carlos Nejar, é um susto: a obra complexa, vocabulário riquíssimo, emprego de procedimentos l...

Ely Vieitiz Lisboa: A vida de um rio morto

Sempre que se começa a leitura de um livro de Carlos Nejar, é um susto: a obra complexa, vocabulário riquíssimo, emprego de procedimentos literários vários e inesperados. Depois a alma se aquieta e em seguida somos tomados por um encantamento.

Ao começar a ler A Vida de um Rio Morto (Monumento ao Rio Doce), da Editora Ibis Libris, Rio de Janeiro, 2016, aconteceu de novo o fenômeno, ratificando a assertiva. O projeto gráfico, design de capa e miolo, de Romildo Castro Gomes, traz imagem da capa e do miolo, ilustrações de Picasso. Edição cuidadosa, até as nuances da triste cor cinza, ora claras, ora escuras, tudo sugere luto, a seriedade do tema.

As várias dedicatórias são finalizadas por um verso belo e significativo, que resume o livro: “este hino de água”. Seguem-se epígrafes notáveis, como a de Ferreira Gullar: “A poesia existe porque a vida não basta”.

A tragédia Samarco-Mariana e as mortes sob a lama do Rio Doce, de Minas até o Espírito Santo, onde hoje vive Nejar, foi muito explorada na mídia televisiva e escrita, como o mais funesto desastre ecológico do Brasil. Seguiram-se as costumeiras falcatruas, promessas não cumpridas, a justiça arrastando-se sem nenhum resultado concreto. Este é o tema central do livro.

O hino ao Rio Morto, de Carlos Nejar, não é apenas um Monumento ao Rio Doce, é um grito, uma voz que clama. Uma epopeia escrita em dísticos fortes e perturbadores, pela destruição de um Patrimônio da Humanidade. Ousadamente, o Poeta aborda também um tema universal, canta o Homem, questões filosóficas e metafísicas. Foge às vezes para o subjetivismo, ora alteia-se ao destino maior do Universo; cita a situação política brasileira, com a ousadia até de mencionar onomásticas de figuras em destaque da Lava Jato: “Mas há os que não se curvam: Os moros, mendes e poucos”, alusão evidente a figuras de realce contra a corrupção.

Há muitos procedimentos que impressionam pela abrangência das temáticas, citando desde problemas brasileiros específicos, denunciando a omissão da Mineradora Samarco e, de repente, insere um poema de tema universal: “A vida tem muitas voltas / E apenas uma chegada / Mas certa pompa disfarça / O nada que vai na bolsa”. Os dísticos trazem subtítulos à esquerda, orientando o leitor nas temáticas variadas. É um jogo fascinante, encontrar esses poemas completos, inseridos na grande epopeia maior da morte do Rio, como o dístico da página 91: “Ainda não há vacina / Contra a morte. Nem estribo”. Citem-se ainda, na riqueza dos procedimentos literários, as várias alusões a obras famosas da Literatura brasileira, ou universal, usa muito a figura da personificação, dando vida e voz ao rio, e a estilística da repetição deliberada, assim como uns enjambements expressivos.

É preciso, de novo, enfatizar o vocabulário forte e riquíssimo, a variedade de temáticas dentro do tema maior e o grande amor sacro pela palavra: “É a palavra que nos salva / A palavra da palavra”. Em vários dísticos Nejar confessa seu amor ao Rio Doce, faz jogos semânticos com adjetivos pátrios e símbolos nacionais; na página 43 permite-se até uma alusão familiar, citando o filho.

Enfim, o livro é uma obra-prima poética, de riqueza e originalidade. O mundo literário de Carlos Nejar não cabe dentro dele e então o Poeta transborda em poesia e prosa, sempre de maneira surpreendente. Resta mencionar, nesse comentário pela rama, que o Colofão, que desde a Idade Média, vinha no final das obras, nesse Monumento ao Rio Doce, deveria vir no começo, fornecendo referências ao leitor sobre a grandeza da obra de Carlos Nejar.

Só assim, o Poeta, Servo da Palavra (belo epíteto!), poderia ser nosso Virgílio, guiando-nos como fez a Dante, até as portas do Céu, para não nos perdermos nesse rio de beleza do seu livro.

---------

© 2017 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.

---------

Ely Vieitez Lisboa, autora deste texto, é escritora.

Durante cerca de um ano o escritor Renato Pacheco foi juiz em Santa Leopoldina, na década de 60. Historiador e sociólogo, além de magis...

Fuga de Canaã: romance revisitado

Durante cerca de um ano o escritor Renato Pacheco foi juiz em Santa Leopoldina, na década de 60.

Historiador e sociólogo, além de magistrado, impossível que, morando ainda que por pouco tempo em Santa Leopoldina, onde, em 1890, Graça Aranha também foi juiz, não se interessasse Renato por aprofundar seus conhecimentos sobre o caso de Guilhermina Lübke, cujos autos criminais passaram pelas mãos de Graça Aranha, dando ao maranhense o insumo literário para escrever um dos mais chocantes capítulos da literatura brasileira – a morte brutal, nos dentes dos porcos, do filho recém-nascido da infeliz Guilhermina, a Maria Perutz do romance Canaã.

Impossível também que o tema geral de Canaã não motivasse - como motivou Renato - à criação do romance Fuga de Canaã, que trata da decadência de uma família alemã no Brasil.

Apenas para relembrar, o romance de Renato se compõe das narrativas de quatro personagens diferentes, às quais ele denominou Livros, apresentados segundo o ponto de vista dos narradores.

Não sei se já foi feita por algum estudioso do romance a observação que faço agora: sua leitura provoca em mim remotos ecos de O som e a fúria, de William Faulkner.

Graças a informações que ouvi diretamente a Renato, ele foi um grande admirador de Faulkner, tendo lido vários de seus romances, dentre os quais naturalmente O som e a fúria.

De saída, em reforço do que eu disse, estabeleçam-se os dois seguintes liames entre O som e a fúria e Fuga de Canaã: ambos têm por objeto a ruína de famílias ligadas à vida rural de regiões profundas (em Faulkner, o sul dos Estados Unidos; em Renato, o vale montanhoso do rio Santa Maria da Vitória, em Santa Leopoldina); além disso, nos dois romances, a história é narrada por quatro personagens, cujos relatos compõem o complexo arcabouço que forma o contexto estrutural das duas obras.

Mas não é só.

Tanto O som e a fúria quanto Fuga de Canaã se caracterizam, estilisticamente, pelo chamado fluxo de consciência, com que cada narrador dos capítulos de que se constitui o todo da história transmite a sua versão individualizada para conhecimento dos leitores.

Sabe-se que o recurso ao fluxo de consciência, com maior ou menor complexidade narrativa, foi usado por escritores em geral, com destaque absoluto, dentre os estrangeiros, para Joyce, Proust, Virginia Woolf, Faulkner, Cortázar, além de outros; e, no Brasil, com ênfase para Clarice Lispector. Renato dele se valeu em Fuga de Canaã – e o fez muito bem, no meu modesto entendimento.

Cite-se como ilustração o seguinte trecho do Livro Terceiro do romance, em que são expostas as tumultuadas confissões de Helmut Jank ao seu psiquiatra:

Eu fujo de mim mesmo, para um lugar onde possa resolver o enigma da vida. Mas doido, doido, não sou. Beber sim, bebia pra valer. Tenho é nojo de tudo que encontro, e horror pelo demônio que o lazarento colocou dentro de mim. A culpa é minha ou dele, ou de ninguém? Se minha, a lembrança estará comigo até a morte. Nem padre, nem juiz, nem médico (o senhor me desculpe), ninguém poderá purificar-me, não há cordeiro nem azeite que me expiem. Minha orelha, meus dedos não terão sangue que baste para começar vida nova. A praga veio e foi. Mas, limpar-me? Se matei ou não, às vezes vejo tudo como um pesadelo.

Aos leitores do romance, com base nas narrativas intimistas dos seus personagens, compete juntar as peças esparsas do quebra-cabeça que desvendará (tanto quanto possível) o quadro geral da narração em que soçobram os próprios narradores, envolvendo, de cambulhada, os demais partícipes da trágica saga familiar.

Além disso, no caso de Fuga de Canaã, evidencia o uso da técnica do fluxo de consciência o fato de os depositários das confidências narradas – o pastor-pai, o juiz de direito, o jovem psiquiatra e o padre, em cada um dos episódios capitulares do romance – não emitirem uma palavra sequer, no curso de cada relato que lhes é contado.

Funcionam, assim, como ouvidos sem voz, repositórios mudos e passivos do que lhes é dito, fazendo, no texto, o papel do leitor que toma conhecimento da história contada por pedaços - e contada num estilo linguístico que não difere de personagem para personagem.

Com muita propriedade observou Andréia Delmaschio no estudo “Herman e Helmut: duas faces da orfandade em Fuga de Canaã”, publicado na coletânea Reino conquistado: “Poder-se-ia dizer que o narrador de Renato Pacheco é muitas vezes – porque são sempre vários os seus narradores - uma espécie de escritor.”

Tudo isso faz de Fuga de Canaã a obra literária mais inquietante, intrincada e densa de Renato Pacheco, logo ele, que primou pelo estilo de narrar claro, econômico e sem rebuscamentos. Ele mesmo me disse, quando voltávamos num sábado de manhã da Livraria Logos: “Luiz, eu escrevo, mas não sou um estilista.”

Dentro desta ótica, é licito perguntar se a mudança de técnica narrativa que Renato adotou quando escreveu Fuga de Canaã, constituindo exceção à regra da simplicidade que presidia sua escritura romanesca, não objetivava estabelecer um paralelo consciente com O Som e a Fúria.

Vamos deixar claro que não estou fazendo nenhum juízo de valor comparativo entre Renato e Faulkner, quanto ao emprego do fluxo de consciência como técnica literária. Nem o próprio Renato certamente receberia de bom grado este comparativo.

Seja como for, o tema aí está posto dentre muitos outros que Fuga de Canãa propicia para considerações e estudos críticos. À guisa de exemplo, podem-se citar os seguintes:

1. O diálogo literário entre Fuga de Canaã e o processo criminal de Guilhermina Lübke (tantas vezes evidente no romance);

2. O folclore, o social e o etnográfico nas páginas do romance;

3. A ambivalência de personagens reais e ficcionais no romance (basta dizer que até meu pai, Guilherme Santos Neves, faz uma ponta na história);

4. O dialogo literário entre os romances Fuga de Canaã e Canãa, de Graça Aranha, tema sobre o qual já se debruçou Andréia Delmaschio;

5. A informação com valor historiográfico no romance.

Sobre este último item, eu mesmo já tive oportunidade de apontar, em trabalho apresentado no Bravos Companheiros e Fantasmas – V Seminário sobre o Autor Capixaba, ocorrido na UFES em 2012, um texto analisando a presença do registro historiográfico com valor testemunhal na obra de Pacheco, em que me vali dos romances A oferta e o altar, Fuga de Canaã e Reino não conquistado.

É claro que com as sugestões apresentadas não esgotei as possibilidades de estudos que Fuga de Canaã enseja numa possível convocação a maiores aprofundamentos críticos-literários, se é que já não foram feitos, o que não foi meu propósito nesta apreciação sem aprofundamentos acadêmicos.

---------

© 2016 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.

---------

Luiz Guilherme Santos Neves (autor) nasceu em Vitória, ES, em 24 de setembro de 1933, é filho de Guilherme Santos Neves e Marília de Almeida Neves. Professor, historiador, escritor, folclorista, membro do Instituto Histórico e da Cultural Espírito Santo, é também autor de várias obras de ficção, além de obras didáticas e paradidáticas sobre a História do Espírito Santo. (Para obter mais informações sobre o autor e outros textos de sua autoria publicados neste site, clique aqui)

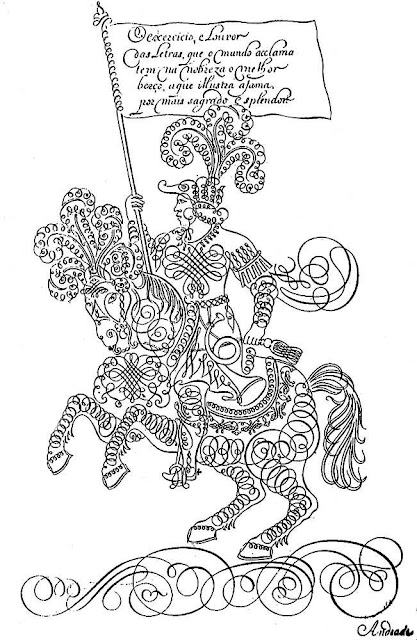

Ilustração do livro Nova Escola para aprender a ler, escrever e contar, de autoria de Manuel de Andrade Figueiredo, publicado em Portu...

Mapa da literatura brasileira feita no Espírito Santo

|

| Ilustração do livro Nova Escola para aprender a ler, escrever e contar, de autoria de Manuel de Andrade Figueiredo, publicado em Portugal no ano de 1722 (1a. edição). |

Sumário

Introdução: Questão de limites

Primeira parte: Do século XVI ao Poema Mariano

a) As primeiras manifestações

b) José de Anchieta

c) Dois séculos de quase nada

d) O Poema mariano

Segunda parte: O século XIX

e) Pré-romantismo

f) Romantismo

g) Parnasianismo e simbolismo

Terceira parte: De 1901 a 1950

h) Primeiras décadas do século XX

i) Os anos 30 e 40: os príncipes dos poetas capixabas

j) Os anos 30 e 40: pouca prosa

k) A Academia Capixaba dos Novos

Quarta parte: De 1951 a 1978

l) Cenário cultural dos anos 50 e 60

m) A geração de 45

n) Audífax e depois: a poesia dos anos 60 e 70

o) A redescoberta do romance e outros sinais de prosa nos anos 60 e 70

Quinta parte: A modernidade

p) A época áurea: os anos 80

q) A década de 80: prosa de ficção

r) A década de 80: poesia

s) Os anos 90

t) Outras contribuições institucionais

u) Outros autores da década de 90

Sexta parte: Os três primeiros anos do século XXI

Bibliografia

---------

© 2003 Texto com direitos autorais em vigor. A utilização / divulgação sem prévia autorização dos detentores configura violação à lei de direitos autorais e desrespeito aos serviços de preparação para publicação.

---------

Reinaldo Santos Neves é escritor com vários livros publicados e foi responsável pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Literatura do Espírito Santo, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Espírito Santo. (Para obter mais informações sobre o autor e outros textos de sua autoria publicados neste site, clique aqui)

Nota biográfica Narciso Araújo nasceu (1877) e morreu (1944) no município de Itapemirim (ES). Filho da brasileira Maria Rodrigues da La...

Ensaio crítico: A Torre de Narciso

Nota biográfica

Narciso Araújo nasceu (1877) e morreu (1944) no município de Itapemirim (ES). Filho da brasileira Maria Rodrigues da Lapa, falecida durante a primeira infância do menino, e do português Manoel da Costa Pinto, que, abastado, enviou-o, em 1889, para estudar no prestigioso Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Aluno exímio, ingressa (1896) precocemente no bacharelado da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro e conclui-o na Faculdade Livre de Direito em 1899, transferência motivada pela hostilidade daquela instituição ao Marechal Floriano Peixoto, político da admiração do jovem jurista. Na Capital Federal, convive com a nata das letras da época, frequentando o Café Papagaio, onde priva da amizade de, entre outros, Cruz e Sousa, Olavo Bilac e Raul Pederneiras e publica em importantes periódicos, como Rua do Ouvidor. Ao contrário de outros simbolistas capixabas que desenvolveram carreira no Rio de Janeiro (a exemplo de Colatino Barroso e Ulisses Sarmento), retorna a Itapemirim, a princípio para sanar dívida paterna, sem, todavia, nunca voltar à Capital Federal. Doravante, sua trajetória profissional acumula insucessos e renúncias: jornalismo, literatura, advocacia, política, tudo é abandonado. Não diferente, a vida afetiva é pródiga de mistérios e privações, provocando crescente reclusão. Apesar de afastado do circuito literário, é eleito, em 1941, Príncipe dos Poetas Capixabas, em concurso promovido por A Tribuna de Vitória, tendo como prêmio, em 1942, a edição de Poesias (1.ª série), pela Livraria José Olympio Editora, casa que, simbolicamente, reconduz o poeta ao então centro das letras nacionais, mas não logra salvá-lo do esquecimento.

A Torre de Narciso